|

|

|

|---|

| |

|

|---|

|

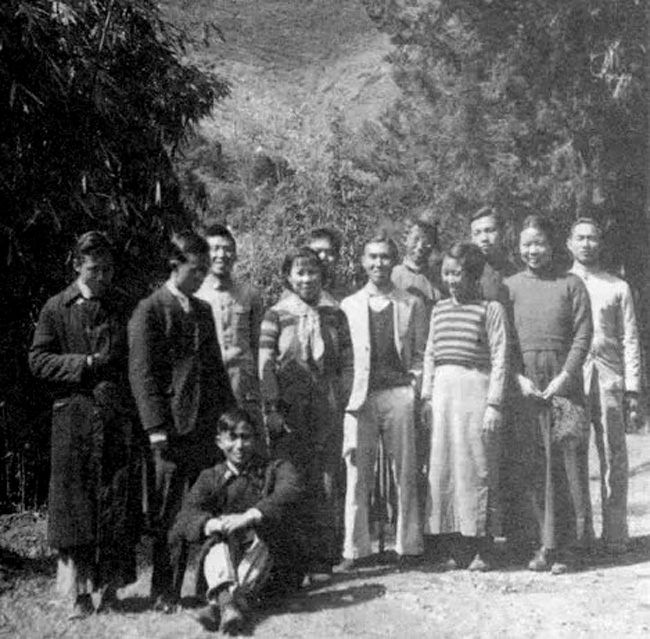

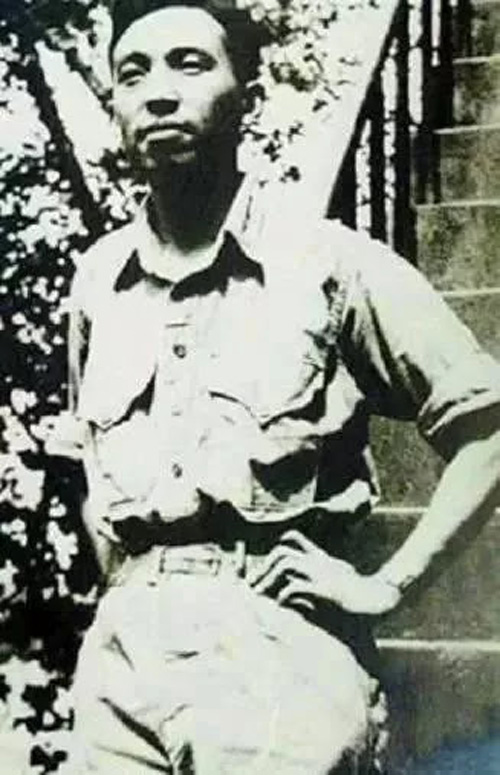

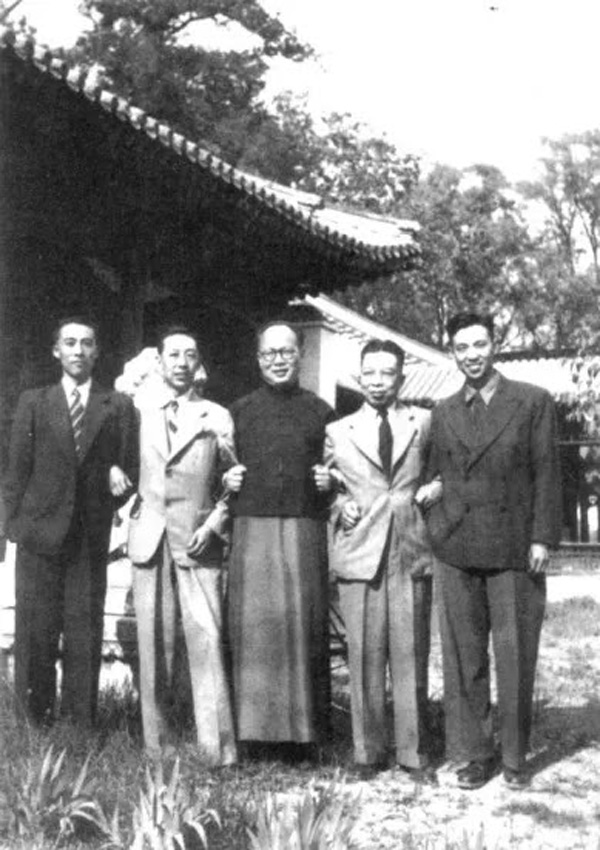

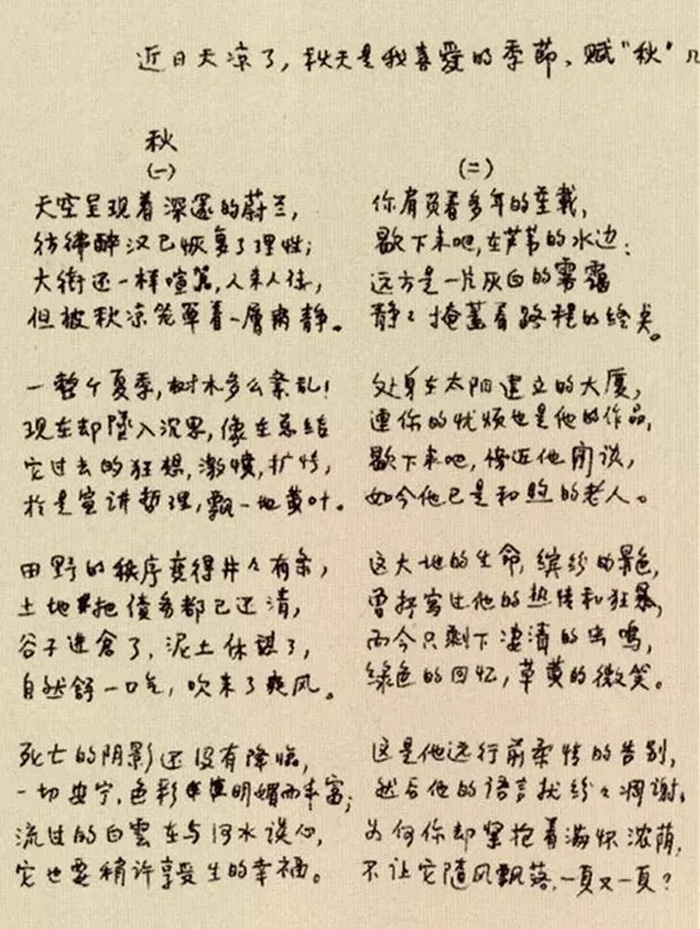

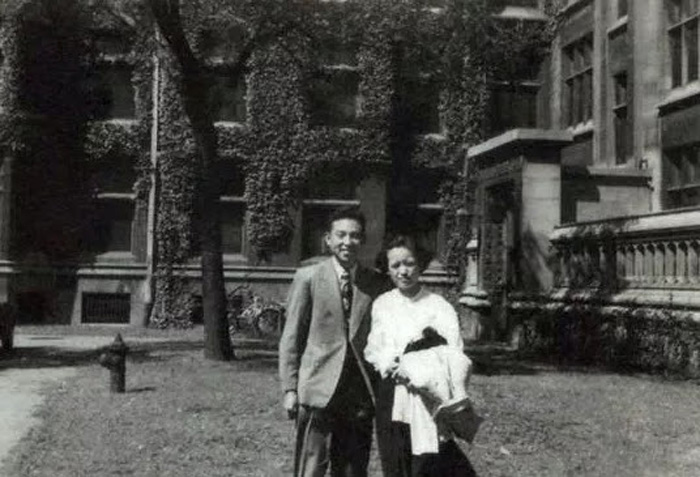

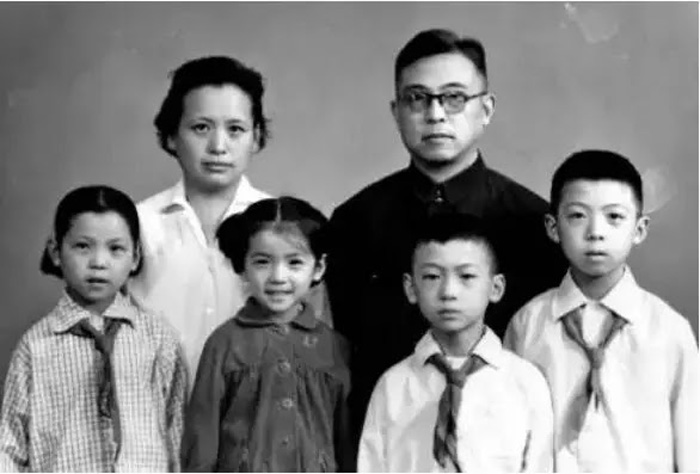

--知识就是力量 • 一 个 中 国 诗 人 作者 王 佐 良 April 9, 2018 对于战时中国诗歌的正确的评价,大概要等中国政治局面更好的一日。黄河以北一大块土地尚待发掘。模糊地听见的只有延安方面的一些诗人——在战前就建立了声誉的,如艾青和田间,曾实验过一些新的形式,既非学院气息,也不花花绿绿。有人说这些形式大体是民歌的改造,常常还以秧歌作为穿插。这些当然是错误的传闻。而传闻也必须到此为止:我们回到那年青的昆明的一群。 这些诗人们多少与国立西南联大有关,联大的屋顶是低的,学者们的外表褴褛,有些人形同流民,然而却一直有着那点对于心智上事物的兴奋。在战争的初期,图书馆比后来的更小,然而仅有的几本书,尤其是从国外刚运来的珍宝似的新书,是用着一种无礼貌的饥饿吞下了的。 这些书现在大概还躺在昆明师范学院的书架上吧:最后,纸边都卷如狗耳,到处都皱叠了,而且往往失去了封面。  但是这些联大的年青诗人们并没有白读了他们的艾里奥脱与奥登。也许西方会出惊地感到它对于文化东方的无知,以及这无知的可耻,当我们告诉它,如何地带着怎样的狂热,以怎样梦寐的眼睛,有人在遥远的中国读着这二个诗人。 在许多下午,饮着普通的中国茶,置身于乡下来的农民和小商人的嘈杂之中,这些年青作家迫切地热烈讨论着技术的细节。高声的辩论有时伸入深夜:那时候,他们离开小茶馆,而围着校园一圈又一圈地激动地不知休止地走着。 但是对于他们,生活并不容易。学生时代,他们活在微薄的政府公费上。毕了业,作为大学和中学的低级教员,银行小职员、科员,实习记者,或仅仅是一个游荡的闲人,他们同物价作着不断的,灰心的抗争。他们之中有人结婚,于是从头就负债度日,他们洗衣,买菜、烧饭,同人还价,吵嘴,在市场上和房东之前受辱。他们之间并未发展起一个排他的,贵族性的小团体。他们陷在污泥之中,但是,总有那么些次,当事情的重压比较松了一下,当一年又转到春天了,他们从日常琐碎的折磨里偷出时间和心思来——来写。  战争,自然不仅是物价。也不仅是在城市里躲警报,他们大多要更接近它一点。二个参加了炮兵。一个帮美国志愿队作战,好几个变成宣传部的人员。另外有人在滇缅公路的修筑上晒过毒太阳,或将敌人从这路上打退。但是最痛苦的经验却只属于一个人,那是一九四二年的滇缅撤退,他从事自杀性的殿后战。日本人穷追,他的马倒了地,传令兵死了,不知多少天,他给死去战友的直瞪的眼睛追赶着,在热带的毒雨里,他的腿肿了。疲倦得从来没有想到人能这样疲倦,放逐在时间——几乎还在空间——之外,胡康河谷的森林的阴暗和死寂一天比一天沉重了,更不能支持了,带着一种致命性的痢疾,让蚂蝗和大得可怕的蚊子咬着。 而在这一切之上,是叫人发疯的饥饿。他曾经一次断粮到八日之久。但是这个二十四岁的年青人,在五个月的失踪之后,结果是拖了他的身体到达印度。虽然他从此变了一个人,以后在印度三个月的休养里又几乎因饥饿之后的过饱而死去,这个瘦长的,外表脆弱的诗人却有意想不到的坚韧,他活了下来,来说他的故事。 但是不!他并没有说。因为如果我的叙述泄露了一种虚假的英雄主义的坏趣味,他本人对于这一切淡漠而又随便,或者便连这样也觉得不好意思。只有一次,被朋友们逼得没有办法了,他才说了一点。而就是那次,他也只说到他对于大地的惧怕,原始的雨,森林里奇异的,看了使人害病的草木怒长,而在繁茂的绿叶之间却是那些走在他前面的人的腐烂的尸身,也许就是他的朋友们的。 他的名字是穆旦,现在是一个军队里的中校,而且主持着一张常常惹是非的报纸。他已经有了二个集子,第三个快要出了,但这些日子他所想的可能不是他的诗,而是他的母亲。有整整八年他没见到母亲了,而他已不再是一个十八岁的孩子。

这个孩子实际上并未长大成人。他并没有普通中国诗人所有的派头。他有一个好的正式的教育,而那仅仅给了他技术方面的必要的知识。在好奇心方面,他还只有十八岁;他将一些事物看作最初的元素。

我们的诗人以纯粹的抒情著称,而好的抒情是不大容易见到的,尤其在中国。在中国所写的,有大部分是地位不明白的西方作家的抄袭,因为比较文学的一个普通的讽刺是:只有第二流的在另一个文字里产生了真正的影响。最好的英国诗人就在穆旦的手指尖上,但他没有模仿,而且从来不借别人的声音唱歌。他的焦灼是真实的:  死在中国街道上是常见景象,而中国的知识分子虚空地断断续续地想着。但是穆旦并不依附任何政治意识。一开头,自然,人家把他当作左派,正同每一个有为的中国作家多少总是一个左派。但是他已经超越过这个阶段,而看出了所有口头式政治的庸俗:

我不知道别人怎样看这首诗,对于我,这个将肉体和形而上的玄思混合的作品是现代中国最好的情诗之一。 但是穆旦的真正的迷却是:他一方面最善于表达中国知识分子的受折磨而又折磨人的心情,另一方面他的最好的品质却全然是非中国的。在别的中国诗人是模糊而像羽毛般轻的地方,他确实,而且几乎是拍着桌子说话。在普遍的单薄之中,他的组织和联想的丰富有点似乎要冒犯别人了。这一点也许可以解释他为什么很少读者,而且无人赞誉。然而他的在这里的成就也是属于文字的。 现代中国作家所遭遇的困难主要是表达方式的选择。旧的文体是废弃了,但是它的词藻却逃了过来压在新的作品之上。穆旦的胜利却在他对于古代经典的彻底的无知。甚至于他的奇幻也是新式的。那些不灵活的中国字在他的手里给揉着,操纵着,它们给暴露在新的严厉和新的气候之前。他有许多人家所想不到的排列和组合。在《五月》这类的诗里,他故意将新的和旧的风格相比,来表示“一切都在脱节之中”,而结果是,有一种猝然,一种剃刀片似的锋利: 而五月的黄昏是那样的朦胧,  穆旦对于中国新写作的最大贡献,照我看,还是在他创造了一个上帝。他自然并不为任何普通的宗教或教会而打神学的仗,但诗人的皮肉和精神有着那样的一种饥饿,以至喊叫着要求一点人身以外的东西来支持和安慰。大多数中国作家的空洞他看了不满意,他们并非无神主义者,他们什么也不相信。而在这一点上,他们又是完全传统的。 在中国式极为平衡的心的气候里,宗教诗从来没有发达过。我们的诗里缺乏大的精神上的起伏,这也可以用前面提到过的“冷漠”解释。但是穆旦,以他孩子似的好奇,他的在灵魂深处的窥探,至少是明白冲突和怀疑的: 虽然生活是疲惫的,我必须追求,  就眼前说,我们必须抗议穆旦的宗教是消极的。他懂得受难,却不知至善之乐。不过这可能是因为他今年还只二十八岁。他的心还在探索着。这种流动,就中国的新写作而言,也许比完全的虔诚要更有用些。他最后所达到的上帝也可能不是上帝,而是魔鬼本身。这种努力是值得赞赏的,而这种艺术的进展——去爬灵魂的禁人上去的山峰,一件在中国几乎完全是新的事——值得我们注意。 ( 一九四六年四月昆明 ) 【作者】王佐良(1916-1995)浙江上虞人。1939年毕业于清华大学外语系。曾任西南联合大学、清华大学讲师。1947年留学英国牛津大学。 北京外国语学院(现北京外国语大学)教授。

|

南开校友及海内外各界朋友信息交流公益網站 |

|---|

| Contact 联系 | Last Revised

10/07/2023

| |